鶴見医師に聞く「冷えと乾燥が同時に訪れる晩秋 ―腸と粘膜を守り冬を迎える鶴見式養生―」

こんにちは。

朝晩の空気が澄み、木々が色づくこの季節。

「気持ちのいい秋」と裏腹に、体の中では静かに変調が始まっています。

「最近なんだか疲れやすい」「朝、喉がイガイガする」「寝てもだるさが抜けない」──

こうした不調の裏には、秋特有の冷えと乾燥が潜んでいます。

自律神経が乱れる「冷え」、粘膜が壊れる「乾燥」

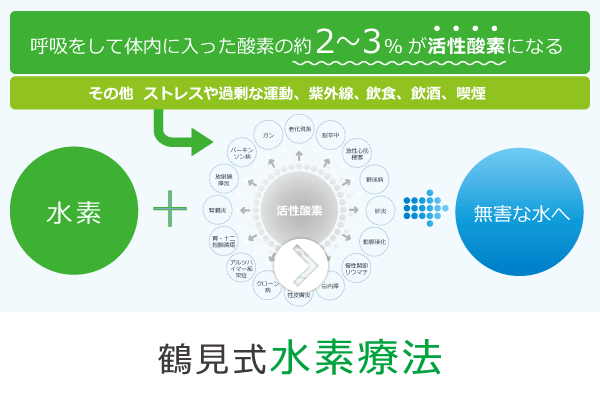

冷えは体温を下げるだけでなく、血流を滞らせ、自律神経のバランスを崩します。

血行が悪くなると、腸をはじめとした内臓機能が低下し、疲労感・不眠・便秘・冷え性などの原因となります。

とくに女性や高齢者に多く見られます。

一方、乾燥は空気中の湿度が下がることで起き、鼻や喉の粘膜にダメージを与えます。

粘膜はウイルスや細菌の侵入を防ぐ「天然のマスク」。これが乾いてひび割れると、免疫細胞(IgAなど)の分泌が減少し、感染症にかかりやすくなります。

つまり、冷えと乾燥は体の防御力を根本から崩してしまうのです。

鍵は「腸」と「粘膜」──免疫力の7割は腸にある

私が長年提唱しているのが、「腸と粘膜を温かく潤し、活性化する」ことです。

腸には全身の免疫細胞の7割が集中し、ここが健康であれば粘膜免疫も自然と強まります。

腸と粘膜、この2つを整えることが、冬に負けない体の基礎になるのです。

そのためには、生活の中で次の3つを意識してみましょう。

鶴見式・晩秋の3つのセルフケア

① 体を「温める」習慣をつける

朝日を浴びて体内時計を整え、夜は38〜40℃のぬるめの湯船で副交感神経を優位にしましょう。

シャワーではなく"湯に浸かる"ことがポイントです。

さらに、足裏の湧泉(ゆうせん)や手のひらの労宮(ろうきゅう)などのツボを軽く刺激するだけでも、血流が改善します。

② 腸と粘膜を「潤す」食材を選ぶ

この時期は特に、体を乾燥から守るビタミン・ミネラル・酵素が欠かせません。

私が推奨するのは、動物性を避けたヴィーガン中心の酵素栄養食。

とくにアブラナ科の野菜(キャベツ、ケール、大根、ブロッコリーなど)は、酵素・ファイトケミカル・抗酸化物質が豊富です。

これをできるだけ生で摂ることで、腸と粘膜を同時に潤し、体内酵素を温存できます。

③ 発酵食品と果物で「腸を育てる」

味噌、ぬか漬け、納豆、キムチなどの植物性発酵食品は、腸に有益な菌と酵素を同時に届けます。

そこに柿やキウイ、みかんなどの秋冬の果物を加えることで、粘膜の修復を助けるビタミンA・Cをバランスよく摂取できます。

自然のしくみを味方につける

現代医療ではすぐに薬を出しますが、私たちには本来、体を整える力が備わっています。

自然のしくみを活かす食事と生活習慣こそが、病を未然に防ぐ最大の力となるのです。

この晩秋、腸と粘膜を「温めて潤す」ことから始めましょう。

それが、冬を健やかに越える第一歩になります。